Elritzen (Phoxinus spp.) sind kleine Schwarmfische, die in Fließgewässern der Forellen- und Äschenregion vorkommen, sie bewohnen

aber auch Fließgewässer tieferer Lagen sowie stehende Gewässer. Über ein Jahrhundert lang wurde angenommen, dass in Europa

nur eine einzige weit verbreitete Art, Phoxinus phoxinus – die Europäische Elritze – lebt. Erst in den letzten 20 Jahren wurde

durch intensive Forschung deutlich, dass „P. phoxinus“ ein Artenkomplex ist, der derzeit 23 genetische Linien umfasst, von

denen 13 als gültige Arten gelten, wobei die Daten für einige große Flusseinzugsgebiete noch fehlen. Allerdings ist der Mangel

an Wissen nicht das einzige Problem, das Erhaltungsbemühungen um die Gattung Phoxinus erschwert. Elritzen wurden oft als Köderfische

oder Futterfische verwendet, auch als Zierfische in Gartenteiche setzt sie man ein. Dadurch wurden Elritzen absichtlich oder

unabsichtlich eingesetzt. Ortsfremde Elritzenarten können jedoch als invasive Art auftreten, was mitunter zu Kreuzungen mit

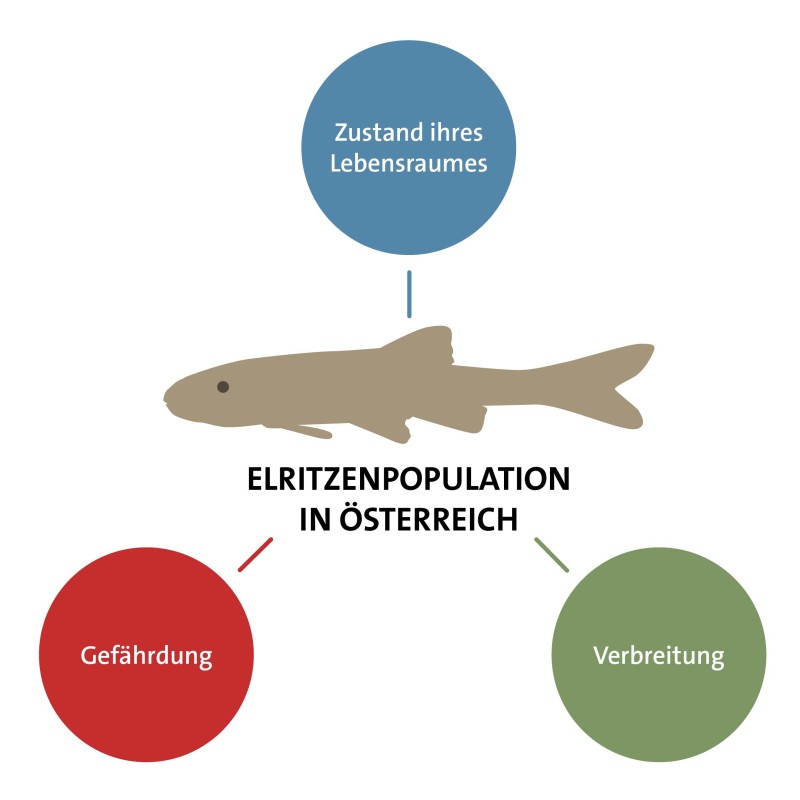

lokal heimischen Elritzenarten und so zu Hybridkomplexen führt und heimische Elritzenarten verdrängt. Zusätzlich zur Gefährdung

durch ihre nicht-heimischen Verwandten sind Elritzen in der Natur auch durch andere Kriterien (Habitatveränderungen, z.B.

durch den Klimawandel), gefährdet. Nach heutigem Wissensstand leben vier Elritzenarten in den österreichischen Gewässern.

Durch die Analyse des Museumsmaterials in der Fischsammlung des Naturhistorisches Museum Wien wurde gezeigt, dass drei Arten

(P. csikii, P. lumaireul, P. marsilii) sehr wahrscheinlich natürlich vorkommen, während P. phoxinus vermutlich eingeschleppt

wurde. Um Elritzen in Österreich nachhaltig zu schützen und zu fördern, müssen wir wissen, wo welche Arten vorkommen, wo noch

vom Menschen unbeeinflusste, autochthone Populationen leben und ob sich möglicherweise noch weitere, bislang nicht beschriebene

Arten der „Elritze" in Österreich finden.

Beim Projekt Biodiversität der Elritzen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und dem OeAD, werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Verbreitung und Vielfalt von Elritzen in Österreich gewonnen, die extrem wichtige Voraussetzungen für den Artenschutz darstellen. Die zwei eingebundenen Citizen Scientist Gruppen (Schüler*innen und Sportfischer*innen) werden bei der Probennahme und der Datenerhebung eine Schlüsselrolle einnehmen und auch bei der Datenauswertung und Diskussion eingebunden sein. Neben dem Erreichen der wissenschaftlichen Ziele des Projekts bietet die Kooperation für Schülerinnen und Schüler die Erfahrung naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen mit einem hohen Maß an eigenständiger Teilnahme.

Beim Projekt Biodiversität der Elritzen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und dem OeAD, werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Verbreitung und Vielfalt von Elritzen in Österreich gewonnen, die extrem wichtige Voraussetzungen für den Artenschutz darstellen. Die zwei eingebundenen Citizen Scientist Gruppen (Schüler*innen und Sportfischer*innen) werden bei der Probennahme und der Datenerhebung eine Schlüsselrolle einnehmen und auch bei der Datenauswertung und Diskussion eingebunden sein. Neben dem Erreichen der wissenschaftlichen Ziele des Projekts bietet die Kooperation für Schülerinnen und Schüler die Erfahrung naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen mit einem hohen Maß an eigenständiger Teilnahme.

Auch das Bewusstsein für Fragen des Arten- und Naturschutzes wird fraglos erhöht. Die Beteiligung von Lehrerinnen und Lehrern

wird einen Transfer der methodischen und inhaltlichen Projektergebnisse ins Bildungssystem ermöglichen, durch die aktive Einbindung

von Sportfischer*innen werden die Chancen der erfolgreichen Umsetzung der Projektergebnisse beträchtlich erhöht. Dieser Zielgruppe

werden sowohl die Folgen des nicht Standort gerechten Fischbesatzes, als auch die aktuelle Forschung in diesem Bereich vorgestellt.

Durch die aktive Einbindung in das Projekt soll auch die etwaige Skepsis gegenüber der Wissenschaft minimiert werden. Das

Projektteam, das aus Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen des NHM Wien und des Forschungsinstituts Mondsee sowie erfahrenen

PR-Experten zusammengesetzt ist, sichert die Einhaltung hoher wissenschaftlicher Standards und guter wissenschaftlicher Praxis,

da die Kooperationspartner auch Erfahrung mit Citizen Science-Projekten und Wissenschaftskommunikation haben. Durch die Veröffentlichung

von wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Publikationen und die geplante Öffentlichkeitsarbeit während des ganzen

Projekts wird einem Open Science-Konzept gefolgt. Schülerinnen und Schüler haben im Projekt die Möglichkeit, auf Augenhöhe

mit Forscherinnen und Forschern zu arbeiten und einen Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten zu erhalten. Das Projekt

Biodiversität der Elritzen wird einen Mehrwert für alle Beteiligten bringen.

Online-Vorträge

25. April 2024 | 18:00 Uhr

- Was gibt es Neues im Elritzenprojekt? | Priv. Doz. Dr. Anja Palandačić, Projektleiterin (Fischsammlung, NHM Wien)

Anmeldung zur Veranstaltung bitte per E-Mail an:

Die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos.

Weiterführende Informationen:

https://www.nature.com/articles/s41437-019-0292-1https://www.abol.ac.at/project/phoxinus/

https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=69809 (Acta ZooBot Austria 158, 2022, 189–199)