Zur Funktion der Textilien aus dem Bergwerk

Stoffstücke sind aus den verschiedensten Gründen in den Berg gelangt und wurden nach Gebrauch und Verschleiß mit dem übrigen „Betriebsabfall“ im Berg zurückgelassen. Die gröberen Stücke aus dem bronzezeitlichen Christian von Tuschwerk dürften Überreste wollener Fördersäcke darstellen, jene aus der bronzezeitlichen Nordgruppe und der eisenzeitlichen Ostgruppe abgerissene Teile von Bekleidung oder andere textile Objekte, die im Alltagsleben eine Rolle spielten. Die meisten Gewebe, vor allem jene aus dem hallstattzeitlichen Grubenbereich, gelangten schon als Lumpen und Fetzen in den Berg und sind dort wiederverwendet worden, etwa als behelfsmäßiges Bindematerial.Bronzezeit: Wollsäcke zum Salz-Transport

Eisenzeit: Recycling von Alttextilien

Nutzung von Alttextilien als Bindematerial

Nutzung von Alttextilien für hygienische Zwecke?

Nutzung von Alttextilien für medizinische Zwecke am Dürrnberg

Bronzezeit: Wollsäcke zum Salz-Transport

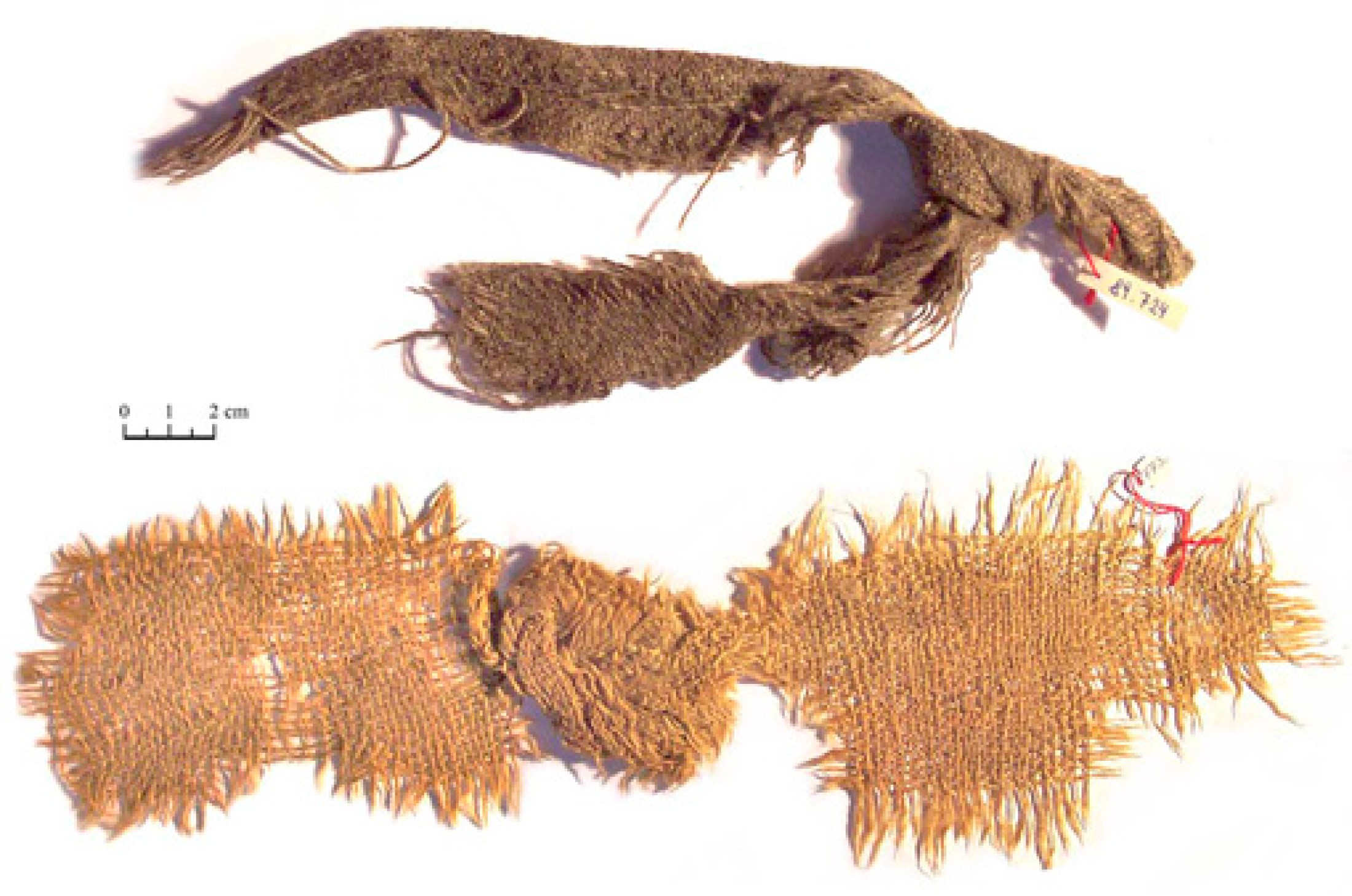

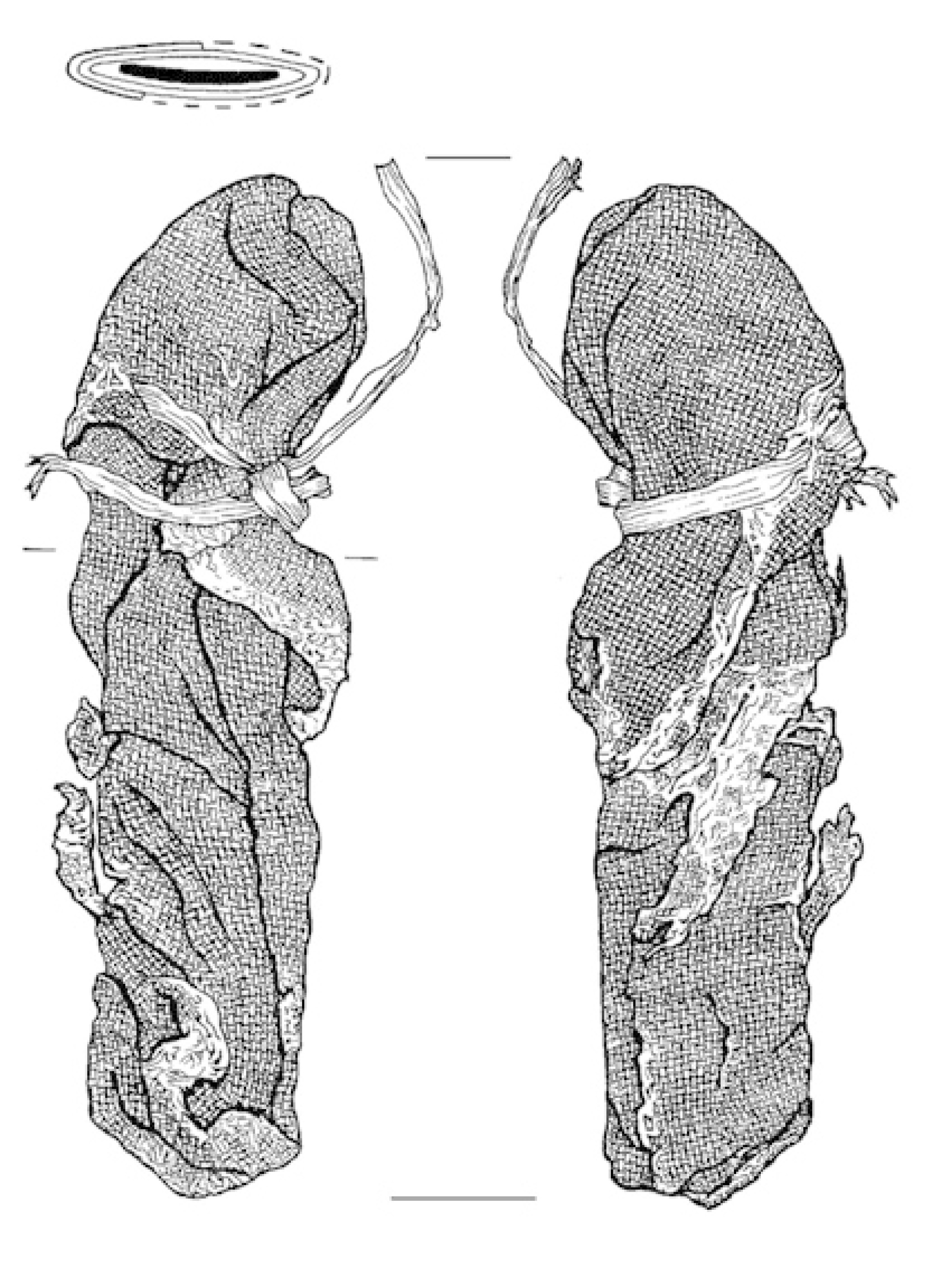

Aus dem bronzezeitlichen Salzbergbau von Hallstatt gibt es interessante Hinweise, dass Wollsäcke im Bergwerk als Transportbehältnisse für das kleinstückige Salz dienten. In ihnen wurde das Hauklein durch die senkrecht nach oben führenden Schächte an die Oberfläche gebracht.Die Säcke haben einheitliche Charakteristika: Sie bestehen aus sehr dichten, starken Geweben, die in Leinwandbindung aus 1,5 bis 2,5 mm dicken Wollfäden hergestellt wurden. Teils ist die Oberfläche verfilzt (durch Walken?), was das Gewebe noch widerstandsfähiger macht. Die Ränder der Säcke sind verstärkt, etwa durch stabil gestaltete Webeanfangskanten oder durch starke Rollsäume, umnäht mit Knopflochstich. Vieles spricht dafür, dass die Wollsäcke als Gebrauchstextil extra für diesen Zweck angefertigt wurden. Die Wollsäcke spielten als Transportbehältnis eine wesentliche Rolle in der Arbeitsorganisation des bronzezeitlichen Salzbergbaues von Hallstatt.

Eisenzeit: Recycling von Alttextilien

Dass Wollsäcke sich im eisenzeitlichen Bergwerk nicht mehr in der Transportkette des Salzes nachweisen lassen, ist wohl auf eine geänderte Abbaustrategie zurückzuführen, denn nun wird das Salz in großen Platten aus dem Berg gelöst, die offensichtlich anders transportiert wurden. Generell dürften die Gewebe, die aus den eisenzeitlichen Salzbergwerken geborgen wurden, in ihrer ursprünglichen Funktion keine Gebrauchstextilien gewesen sein. Es handelt sich bei diesen Funden um teils sehr feine, hochwertige, qualitätsvolle und schön gemusterte Fragmente, die wohl zu einem Gutteil Kleidungsreste darstellen dürften.Die Hinweise auf gezieltes Recycling von Alttextilien zeigen, dass der Rohstoff Textil sehr geschätzt und bis zum Letzten ausgenutzt wurde. Die Kleidungsstücke wurden, zu kleinen Fetzen zerrissen, im Abraum im Berg zurückgelassen. Nun stellte sich bereits bei ihrer Entdeckung - die ersten Textilien wurden im Salzbergwerk Hallstatt im Jahre 1849 aufgefunden - die Frage, ob diese Stoffstücke von der Arbeitskleidung der Bergleute stammen könnten. Es steht jedoch für den eisenzeitlichen Abbau in Hallstatt fest, dass die Bergleute in großen Abbauhallen arbeiteten und nicht in engen Stollen, sodass die Gefahr des Abreißens von Kleidungsteilen während der Arbeit nicht sehr groß war. Die derzeitige Forschungsmeinung geht davon aus, dass Textilien obertägig, also in der Siedlung, gezielt gesammelt und als Verbrauchsmaterial in den Berg gebracht wurden.