Von 1311 bis heute

Auch wenn für das gesamte Mittelalter vor 1311 kaum etwas über den Salzbergbau bekannt ist, so ist doch anzunehmen, dass die Abbautätigkeit in Hallstatt allmählich wieder jene Bedeutung erlangte, die sie schon in prähistorischer Zeit hatte. 1311 wurden Bergbau und Sudwesen zum „Staatsbetrieb“ und blieben dies bis zum Jahr 1998.1311 Neuordnung des Salzwesens durch Königin Elisabeth

1524 Hallstätter Ordnung

1750 Der große Brand

Die Sonderstellung Hallstatts bis 1850

I. Weltkrieg und Weltwirtschaftskrise

1952 Die Bergleute ziehen ins Tal

1974 Soleabbauverfahren

1979 Gründung der Österreichischen Salinen AG

1997 Ende des Salzmonopols und Privatisierung

1311 Neuordnung des Salzwesens durch Königin Elisabeth

Um das Jahr 1311 wurde das Salzwesen durch Königin Elisabeth einer umfassenden Neuordnung unterzogen. Am 21. Januar – dem St. Agnestag – 1311 übergab die Königin den Bürgern von Hallstatt Urkunden, mittels derer sie ihnen das Marktrecht, verschiedene Berechtigungen (Pfannhausstätten) sowie Stellen in Form von Burglehen beim Pfannhaus verlieh. Zu den „beim Salzwesen Privilegierten“ zählte auch der Berufsstand der Salzfertiger, die mit dem Handel, der Verpackung und dem Vertrieb des Salzes betraut waren.1524 Hallstätter Ordnung

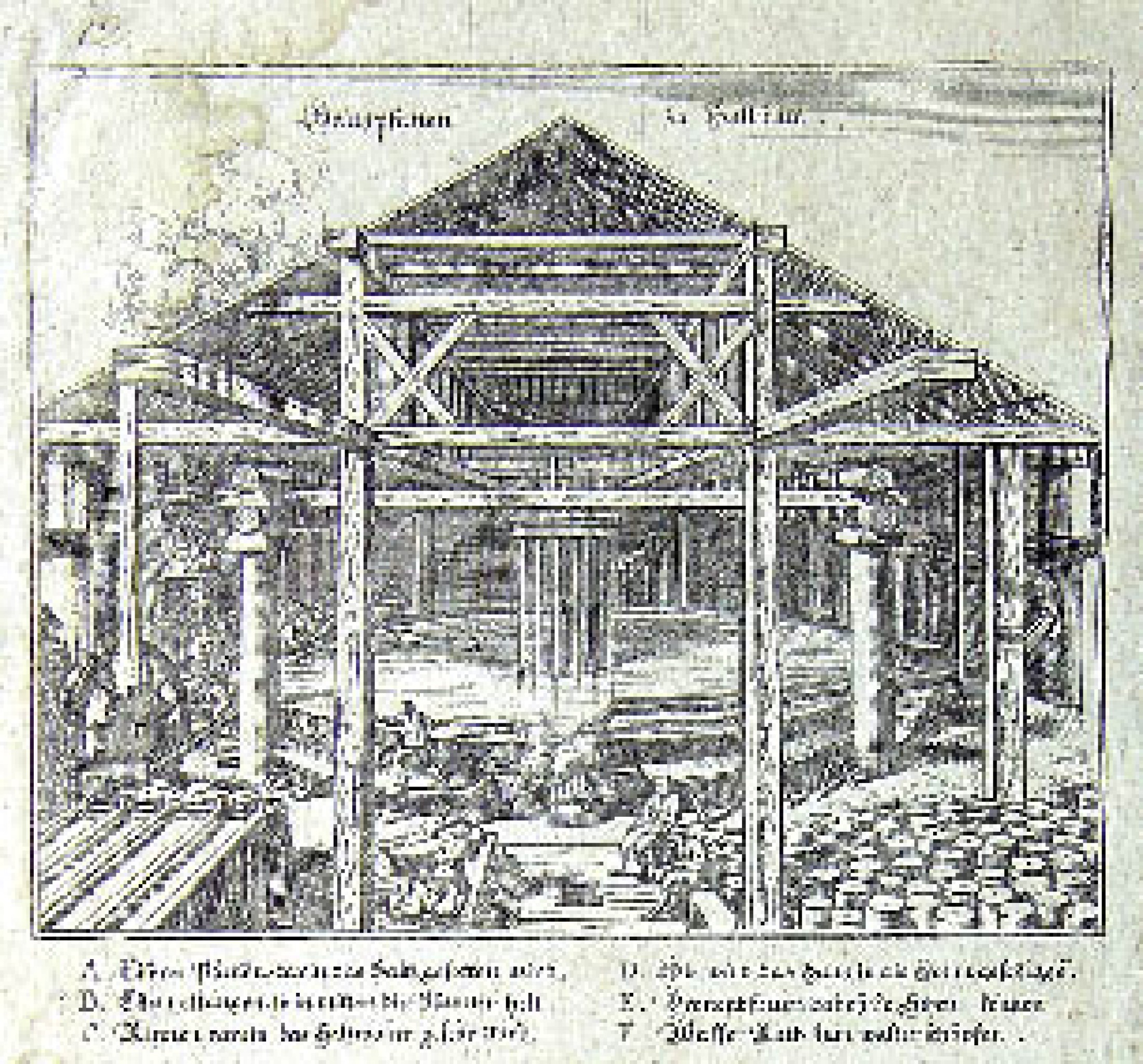

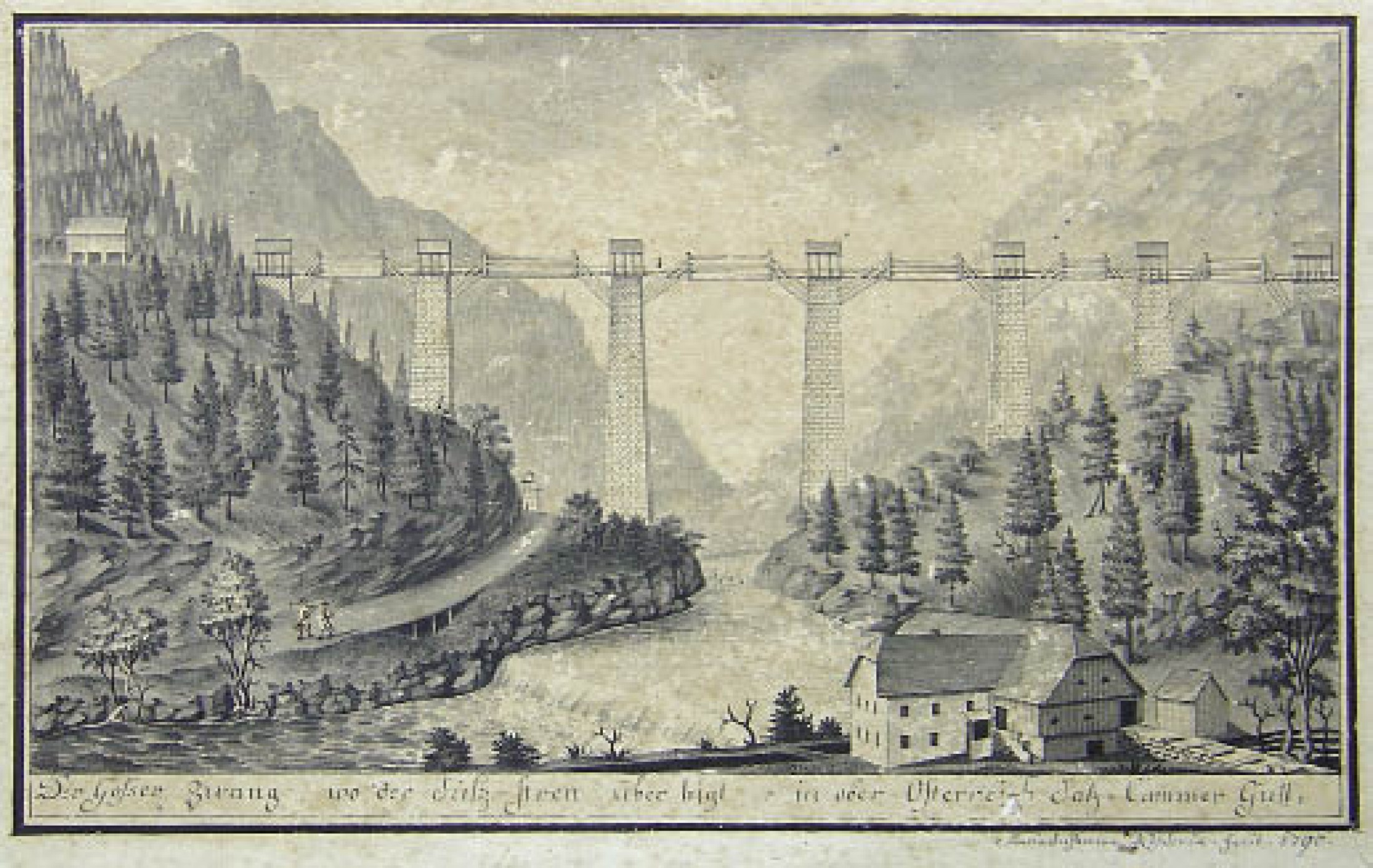

Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation im ausgehenden 15. Jahrhundert brachte es mit sich, dass auch das Salzwesen zur raschen Sanierung der Staatskasse herangezogen wurde. Es kam zu mehrmaligen Verpachtungen des Salzberges, die sich letztendlich außerordentlich schädlich auf den Zustand der Bergwerksanlagen auswirkten. Erst unter Kaiser Maximilian I. wurden die Pachtverhältnisse abgelöst und der Salzberg wieder einer Regierungsbehörde unterstellt. Um die Versorgung der für den Staat so wichtigen Salinenorte sicherzustellen, wurden „gewidmete Täler“ geschaffen. Die Gemeinden dieser Täler durften überschüssige Lebensmittel nur ins Salzkammergut liefern. Unter Ferdinand I. kam es neuerlich zu einer Straffung in der Organisation der Kammergutsalinen. In den „befohlenen Visitationen“ führten vom Landesherrn eingesetzte Fachleute genaue Betriebsprüfungen durch und erstellten daraufhin umfassende Berichte. Ihre Kommentare und Verbesserungsvorschläge wurden in den „Ordnungen“ zusammengefasst und von den Betriebsführungen umgesetzt. Die „Hallstätter Ordnung“ von 1524 ging als „Erstes Reformationslibell“ in die Geschichte des österreichischen Salinenwesens ein. Drei Jahre später erfolgte die erste vollständige Vermessung des Hallstätter Salzberges. Die Vermessungsergebnisse wurden auf dem „Regerfeld“ in Obertraun oder in kalten Wintern auf dem zugefrorenen See im Verhältnis 1:1 dargestellt. Im ausgehenden 16. Jahrhundert wurde aufgrund der Holzknappheit in den Wäldern des Hallstätter Reviers der Bau einer neuen Saline im waldreichen Ebensee beschlossen. Dies machte den Bau einer 40 km langen Leitung für den Soletransport notwendig.1750 Der große Brand

Zu einem der einschneidendsten Ereignisse in der bewegten Geschichte Hallstatts und seiner Salinen kam es am 20. September 1750: Der Markt Hallstatt wurde von einer Brandkatastrophe heimgesucht. Sämtliche ärarischen Gebäude sowie 9 Salzfertigerhäuser und zahlreiche Privatgebäude brannten ab. Auch vier Menschen kamen ums Leben.Die Sonderstellung Hallstatts bis 1850

Doch auch die kommenden Zeiten sollten noch vielfältige Einschnitte, Veränderungen und Herausforderungen bringen. So hatte das Kammergut über lange Zeit eine Sonderstellung beinahe als „Staat im Staate“ inne. Diese äußerte sich in einer Reihe von Privilegien, die im Bereich der Habsburgermonarchie einmalig waren. Die Region war von allen Steuern und Abgaben, von militärischen Einquartierungen, von sämtlichen Kriegslasten und Landesauflagen befreit. Alle im Salzwesen tätigen Männer waren vom Militärdienst ausgeschlossen. Die Fürsorge des Salzamtes zeigte sich auch in sozialen Leistungen, wie Heiratsprämien, Baugrundzuweisungen, Bauzuschüssen und den Spitälern, die als Heime für Alte und Kranke gedacht waren. Geradezu modern muten die damaligen sanitären Verhältnisse an: Badestuben für die Salinenbelegschaft zur freien Benützung sowie unentgeltliche ärztliche Hilfe im Krankheitsfall. Seit seinem Bestehen hatte das Salzamt eine bevorzugte Stellung im Kammergut und war nur der Hofkammer in Wien untergeordnet. Ihm oblag die Leitung des gesamten Salz- und Waldwesens sowie Erzeugung und Vertrieb des Salzes. Als Oberpfleger der Herrschaften Wildenstein und Ort übte es auch die gerichtliche und herrschaftliche Oberhoheit im Kammergut aus. In allen Angelegenheiten der Sicherheit, der Abgabepflichten und der Patronate hatte es die entscheidende Stimme.Die erste Kerbe in die Allgewalt und Unabhängigkeit des Salzamtes schlug die Verwaltungs- und Steuerreform (1749-1761) unter Maria Theresia, welche der Landeshauptmannschaft maßgebenden Einfluss auf Polizeiwesen, Steuer- und Umlageangelegenheiten einräumte.

Nach der kaiserlichen Entschließung vom September 1850 hatte das k. k. Salinenoberamt (Salzamt) als solches zu bestehen aufgehört und war zur k.k. Salinen- und Forstdirektion für das Kronland Österreich ob der Enns geworden. Das Jahr 1850 brachte auch das Ende des seit der Markterhebung (1311) bestehenden Berufsstandes der Salzfertiger.